萎缩性胃炎的可逆阶段(肠上皮化生轻度、无重度异型增生)的改善,不能只盯着“萎缩”两个字焦虑,更要关注胃黏膜修复状况和幽门螺杆菌(Hp)感染这两个核心指标。两者持续达标半年以上,胃黏膜逆转概率显著提升。

门诊中,很多处于可逆期的患者总是反复问:“宋医生,我的萎缩到底能不能好?”其实在这个阶段,与其纠结诊断报告上的“萎缩”二字,不如牢牢把握住这两个直接反映胃黏膜修复的关键指标,今天我就把它们的重要性与调理方法说清楚。

我是中医脾胃科宋金玲医生。在北京中医药大学东方医院工作40余年,这些年来一直专注于中中医诊治慢性胃炎、萎缩性胃炎及癌前病变,见过太多患者因为只关注诊断结果,没有坚持规范调理这两个指标,错过了最佳逆转期,非常可惜。作为医生,我觉得有必要把这两个指标的核心作用讲明白,让大家知道努力的方向在哪里。

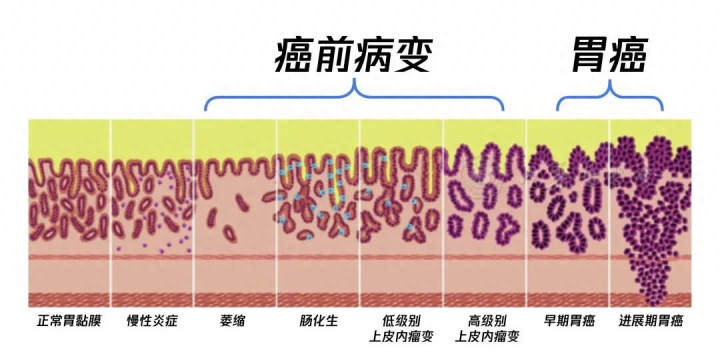

首先要理解:萎缩性胃炎的可逆阶段,本质是胃黏膜上皮的修复和再生,而胃黏膜形态学(胃镜与病理)和幽门螺杆菌感染状态是反映修复进程的“风向标”。从现代医学角度看,胃黏膜炎症消退、腺体萎缩减轻甚至逆转,是胃功能恢复的基础;而根除Hp可消除持续损伤因子,为黏膜修复创造环境。从中医“脾胃为后天之本”的理论来看,胃黏膜修复需气血充沛,Hp感染多与湿热毒邪内蕴相关,清热化湿、健脾益气才能促进生机。这一点务必牢记,不是“萎缩”一词定终身,而是要看这两个指标有没有向好。

第一个指标:胃黏膜形态学与病理改善,目标从萎缩逆转为浅表性

胃黏膜的状况直接反映萎缩是否可逆。我们追求的不仅是症状缓解,更是胃镜和病理上的实质改善。临床观察显示,当病理显示轻度肠化甚至低级别上皮内瘤变得到控制或减轻时,后续逆转机会大大增加。西医方面需根据医嘱规范用药,如补充叶酸、维生素等,必要时内镜下治疗,同时忌烟酒、免腌制烧烤食物,减少不良刺激。

中医调理强调“辨证求本,调和气血”。脾胃虚弱者(胃胀、纳差、舌淡)可用黄芪、白术、茯苓煎汤代茶,益气建中;伴有湿热者(口苦、苔黄腻)加黄芩、薏仁,清热化湿。我在临床常用“益气活血解毒方”加减治疗,不少患者服药6个月后复查胃镜,可见黏膜红润、萎缩范围缩小,病理显示炎症减轻、腺体改善。切记,不要以为“不疼了就是好了”,一定要定期复查胃镜和病理,这是判断逆转的硬标准。

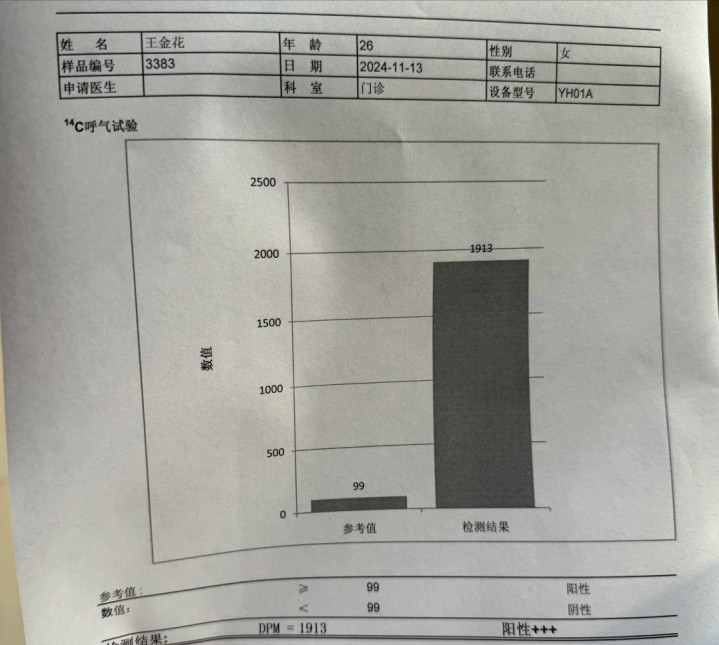

第二个指标:幽门螺杆菌(Hp)根除,目标为阴性

Hp感染是萎缩性胃炎的重要推手,其持续存在会导致黏膜持续受损、萎缩进展。根除Hp后,胃内环境得到净化,黏膜炎症逐渐消退,部分患者甚至可出现萎缩逆转。西医目前推荐含铋剂的四联疗法,并严格规范用药,避免耐药;中医则在此基础上配合清热解毒、健脾扶正之法,减轻西药副作用,提高根除率。

对于Hp感染,中医常辨证为湿热毒蕴或脾胃虚弱。可在西医根除治疗同时,配合中药调理:湿热重者(口干、舌红苔黄)可用黄连、蒲公英清热祛湿;脾胃弱易腹泻者加党参、山药健脾护膜。日常可按压足三里(外膝眼下四横指)、中脘(肚脐上四寸),每穴按压3-5分钟,有助增强脾胃功能。Hp转阴后,胃黏膜才能真正迎来修复的窗口。

两指标协同达标,还需长期调护巩固效果

即便胃黏膜好转、Hp转阴,也不能掉以轻心。萎缩性胃炎的调护是一场“持久战”:建议每6-12个月复查胃镜,动态观察黏膜变化;中医可依据个人体质选用膳食调理,如胃阴不足者(口干、便干)可用沙参、麦冬煮粥,气血弱者常食小米山药粥;情绪调理也很关键,忧思伤脾,要保持心情舒畅;避免长期服用非甾体抗炎药,减少药物对胃的刺激。

要特别提醒大家:胃黏膜修复需要时间,不是几周就能看到效果,一般以半年为一个观察周期。过程中指标可能有波动,不必过度焦虑,更不要自行停药。那些能够坚持规范治疗、定期复查的患者,黏膜逆转的机会大大提高。

我深知大家对于“萎缩”二字难免恐惧,但可逆阶段的调理就像修护土地,胃黏膜和Hp这两个指标就是土壤质量和有害杂质,只有土壤洁净、肥沃,胃黏膜这株禾苗才能重新生发。那些只看病名不重指标的患者,就像只顾低头焦虑而不肯施肥除草,往往事倍功半。

参考文献:

中华医学会消化病学分会. 中国慢性胃炎共识意见(2022年). 中华消化杂志.

张声生, 李乾构. 慢性萎缩性胃炎中医诊疗专家共识. 中华中医药杂志.

倍悦网配资-倍悦网配资官网-配资炒股评测网-低息股票配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。